安息角の説明とその計測の仕方をご紹介致します。

安息角(あんそくかく)とは

安息角とは、一定の高さから粉体を落下させて、自発的に崩れることなく安定を保つ時に、 形成する粉体の山の斜面と水平面とのなす角度のことです。

安息角は粒子の大きさと、粒子の角の丸みにより決まります。

粒子の大きさが小さくなるほど、安息角が大きくなる傾向があります。

粒子の角の丸み具合が大きいほど、流動するため安息角は緩やかになります。

例えば、川砂では粒子の角が立っているので流動しづらく、安息角が急角度でも安定します。

一方海砂では、粒子の角が取れているので流動し、安息角は緩やかになります。

その他にも粒度、含有水分、粒の形状などが影響します。

安息角の計り方

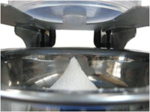

▼安息角測定の様子

❶計測台の中心へ粉末を落とす

(計測台の周り全体に粉末が溢れるまで)

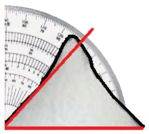

❷山になった粉末のすそ部分の角度を分度器で計る

安息角の比較

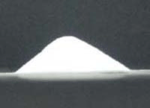

見た目の比較

安息角:20°

安息角が小さい粉末:シリカ

安息角:40°

安息角が中程度の粉末:けい砂

安息角:60°

安息角が大きい粉末:関東ローム(赤土)

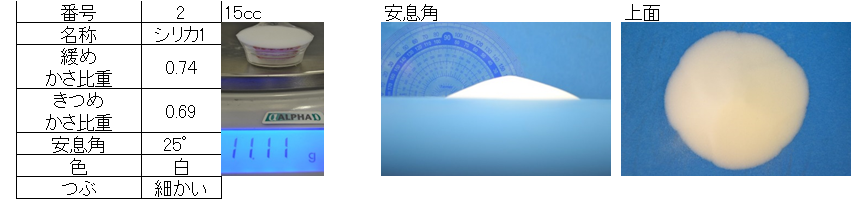

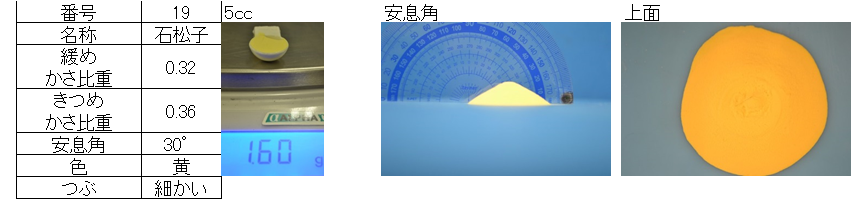

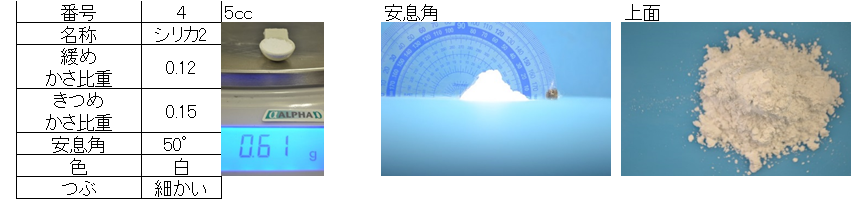

粉末性状の比較

安息角:25°

安息角:30°

安息角:50°

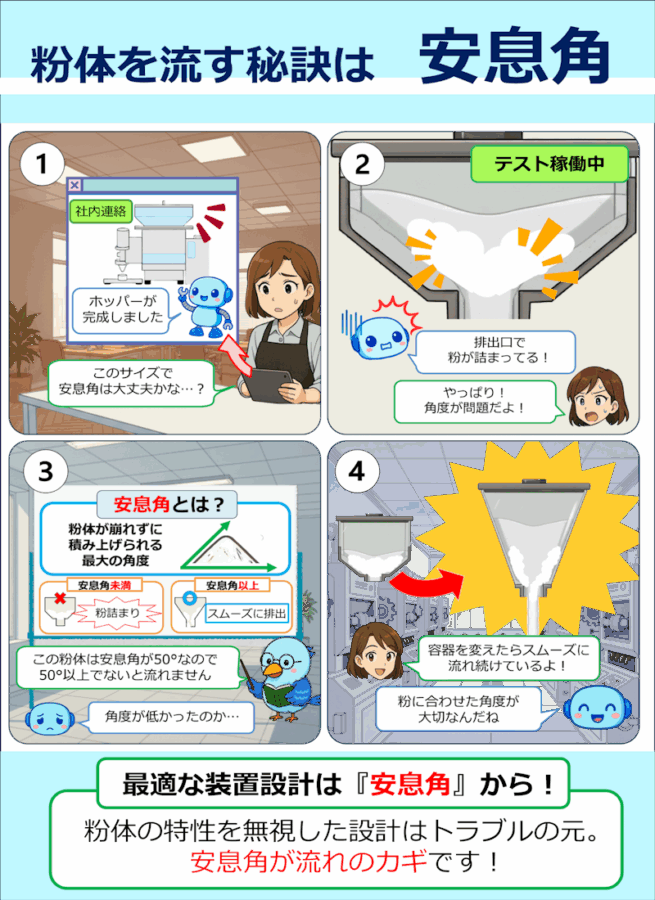

安息角と装置部品

安息角は、投入シュートや排出シュート等の部品(粉末の自重を利用する部品)を選定する際に考慮する要素です。

扱う粉末の安息角の大きさによって、これらの部品の傾斜角度を決めます。

安息角の大きさと生じる問題

以下は、安息角が選定の重要な要素となる部品において、安息角の大きさによって考慮しなければならない問題です。

排出シュート

◆ 安息角が大きい場合

排出シュートの中で粉末がとどまってしまう。

◆安息角が小さい場合

供給機排出口から粉が止まらなくなる。

振動フィーダー

◆安息角が大きい場合

必要以上に強い振動を与えないと搬送できない。

振動音がうるさい装置になってしまう。

投入シュート

◆安息角が大きい場合

投入シュートの中で粉末がとどまってしまう現象が発生しまう。

粉末が容器へ入りにくい。

◆安息角小さい場合

供給機排出口から粉が勝手に流れだしてしまう。

(フラッシング性とも関連)

安息角を考慮し、シュートの角度を考えなくてはなりません。

安息角の大きい粉末は、投入口を大きくとる必要があります。

安息角を考慮せず設計すると、様々なトラブルの原因になります。

ホッパーの角度が緩いと発生する問題

①ホッパー内のアーチング(橋渡り現象)

粉がホッパー内側に固着・架橋してしまい、下部からの放出が停止する。

②ラットホール(抜け穴現象)

粉が中心部のみ流出し、側壁部にデッドゾーンができて残留粉が取り出せなくなる。

③流動不良による計量誤差

給速度が不安定になり、定量供給装置での計量・充填量にバラつきが生じる。

④粉塊化・凝集による詰まり

振動や衝撃がないと崩壊せず、大きな塊で排出口を塞いでしまう。

⑤充填・包装時の空隙・ムラ

円滑に崩れずに堆積するため、製品内部に空隙が残り品質ばらつきや強度低下を招く。

⑥メンテナンス・クリーニング工数の増加

デッドスペースや固着部の除去作業が頻発し、稼働停止時間と労力が増大。

ホッパーの角度がきついと発生する問題

①粉じん飛散・ほこり発生

斜面の変動が急になると落下時に粉じんが舞い上がり、作業環境や製品に混入リスク。